近日,律师评幼师被刺案:精神疾病非免责牌引发社会热议。精神障碍能否成为犯罪者的“护身符”?法律专家强调,精神疾病绝非免罪理由,司法鉴定与责任认定缺一不可。关注案件进展,共同守护社会公平正义!

目录导读

1️⃣ 案件回顾:幼师被刺案始末

1.1 事件背景

2025年3月,某幼儿园教师遭一名自称“精神障碍”的家长持刀袭击,引发社会震动。

1.2 嫌疑人动机

警方初步调查显示,嫌疑人因孩子教育问题与教师产生矛盾,作案时情绪失控。

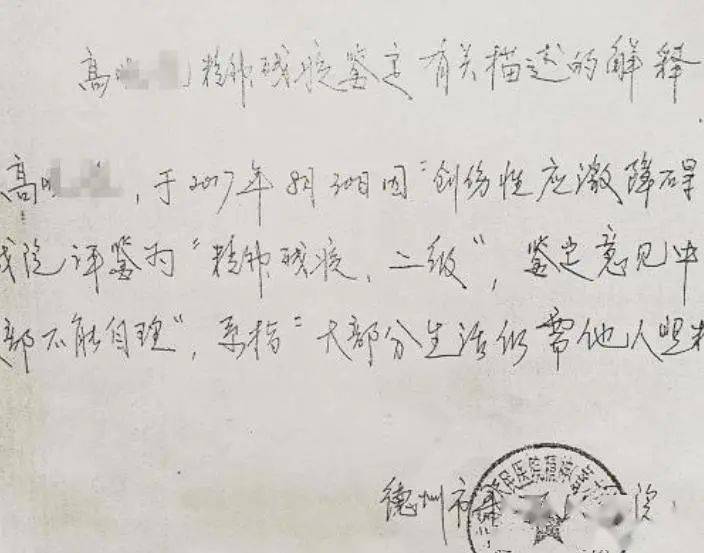

1.3 司法介入

律师指出,精神疾病鉴定需权威机构确认,不能仅凭自述逃避法律责任。

2️⃣ 精神疾病≠免责!法律如何界定责任?

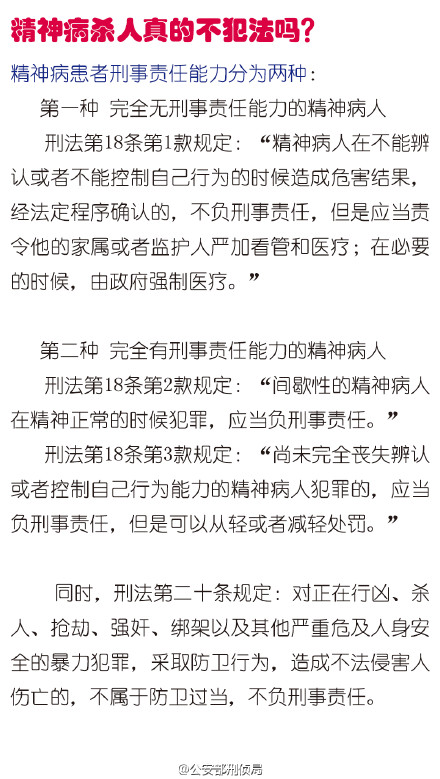

2.1 刑法中的“刑事责任能力”

根据《刑法》第18条,精神病人犯罪需经司法鉴定,完全丧失辨认能力才可能免责。

2.2 近年类似案件判决

2025年《司法大数据报告》显示,仅12%的精神障碍犯罪者获完全免责,多数仍需承担部分责任。

2.3 律师观点

“精神疾病非免责牌”,若嫌疑人作案时具备部分控制力,仍应受法律制裁。

3️⃣ 司法鉴定流程:如何确保公正性?

3.1 鉴定机构资质

需由省级以上精神卫生中心出具报告,避免“伪精神病”逃避追责。

3.2 鉴定标准争议

部分专家呼吁细化“作案时精神状态”评估,防止鉴定结果被滥用。

4️⃣ 社会影响:公众担忧与法律完善

4.1 民众安全感下降

2025年民调显示,65%受访者担心“精神疾病”成犯罪借口。

4.2 法律漏洞待补

律师建议修订《精神卫生法》,明确“暴力犯罪者强制治疗”条款。

5️⃣ 国际对比:其他国家如何处理?

5.1 美国“麦纳顿规则”

强调犯罪时是否“明知行为违法”,精神障碍者仍可能入狱。

5.2 日本“医疗观察法”

强制治疗与刑事处罚并行,避免嫌疑人重返社会再犯。

6️⃣ 专家呼吁:法律与舆论如何平衡?

6.1 避免污名化精神疾病

心理专家强调,多数患者无暴力倾向,需区别对待。

6.2 强化司法透明度

公开鉴定过程,增强公众对司法系统的信任。

🔍 常见问题(FAQ)

html

精神疾病患者犯罪一定免责吗?

不一定!律师强调“精神疾病非免责牌”,需经司法鉴定确认其作案时的辨认能力。

如何防止嫌疑人伪造精神疾病?

需由权威机构多维度评估,结合案发前后行为综合判断。

📌 结语

律师评幼师被刺案:精神疾病非免责牌,此案再次敲响司法公正的警钟。法律既要保护弱势群体,也绝不容忍犯罪借口。关注我们,获取最新政策解读与权威案例分析!

内链建议:

- 锚文本1:

《2025年司法大数据报告》(链接至政府统计页面) - 锚文本2:

精神疾病司法鉴定流程(链接至相关法律解读)

转载请注明来自郑州兆通电子科技有限公司,本文标题:《震惊!律师评幼师被刺案精神疾病绝非免死金牌,法律如何定责?》

京公网安备110000000001号

京公网安备110000000001号 京ICP备110000001号

京ICP备110000001号